2019/01/03

朝日大学に移って早くも3年目の年が明けました。今年も、微力ながら、力を尽くして与えられた社会的な責務を果たして参りたいと思います。

2019/01/09

瑞穂市立穂積小学校を訪問し、プログラミング教育のためのカリキュラム案を提案させていただきました。写真は、コンピュータ室で先生方に大学側が準備した試行版を体験していただいているところです。

その後は、校長室で校長、教頭、教務主任、5年生主任、ICT担当の先生方と今後の教材の設計と授業の展開に関する打合せをさせていただきました。最初の実験授業は2月4日に実施することになりました。これから諸々の準備に取りかかります。

2019/01/12

福井県のあわら温泉越路で開催された全国生活指導研究協議会第43回東海北陸生活指導研究セミナーに参加しました。福井医療大学の森透氏より2017年の池田町立池田中学校における「指導死」事件に関する報告が、私から教育勅語の成立史に関する報告が、また、千葉大学の塩崎義明氏から教師と子どもの関係性を構築するための方法論に関する講演がなされました。さらに、各分科会で教育実践の報告と分析もなされました。

2019/01/13

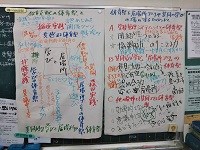

昨日に引き続き、東海北陸生活指導研究セミナーです。岐阜県内の公立中学校の特別支援学級を担任している先生から報告された今年度の教育実践について、多様な視点から討議がなされ、理解が深められました。教育実践を読み解く際の視座に触れることは資史料の分析や解釈においても大変役立つように感じます。

2019/01/16

朝日大学教職課程センターにて、瑞穂市情報教育支援員の松井浩先生をお招きして小学校プログラミング教育の教材開発に取り組みました。相互のイメージのズレを修正しつつ、今後の方針を共有することができました。

2019/01/24

瑞穂市立巣南中学校で開催された、各校の情報教育主任担当者の研修会に参加させていただきました。生徒たちが各班で気圧配置図から明日の天候を予想し、電子黒板と同期したモバイル端末を用いて考えをまとめ、発表するという理科の授業を参観させていただきました。

生徒たちはモバイル端末を活用して情報を集め、考えをまとめ、電子黒板に画像を転送するという一連の学習活動に器用に取り組んでいました。

その後は、参加者が全員で討議し、授業における情報機器の活用方法について意見交換しました。児童生徒の思考の過程を、どう外化するか、どう共有するか、情報機器ならではの方法論を模索していくことが重要だと感じました。

2019/01/29

瑞穂市情報教育支援員の先生にお越しいただき、朝日大学教職課程センターで今年度の児童生徒を対象とした情報モラルと意識の調査項目について検討を行ないました。これまでのものを土台に、さらなる質問項目の検討を進める方向性を確認しました。

2019/01/30

研究室にて岐阜県生活指導研究協議会岐阜・西濃学級づくりサークルが開催されました。年明け最初になります。参加者は5名でした。40人学級のなかで特に気になる子どもにどう接近するかという小学校の実践報告と、コンビニエンス・ストアの廃棄食品問題と冤罪事件問題を教材とした中学校社会科の実践報告の二つをみんなで検討し、議論するという充実した時間になりました。

2019/02/01

朝日大学6号館1階カフェテラスにて、高大連携・接続によるアクティブ・ラーニング研究会第4回が開催され、岐阜県内を中心に45名ものご参加をいただきました。

今回は、前多治見西高等学校附属中学校長の湯原定雄先生に模擬授業を、岐阜県立本巣松陽高等学校の杉江祐子先生に国語科の授業と評価の改善を通じた学校改革の実践報告をいただきました。また、参加者全体で相互に実践上の課題や問題について交流しました。

2019/02/04

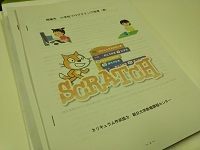

瑞穂市立穂積小学校にて、これまで開発を進めてきた小学校プログラミング教育のための教材を用いた実験授業が実施されました。瑞穂市情報教育支援員の松井浩先生が授業者を引き受けてくださいました。

今回は、瑞穂市教育情報化支援プロジェクトに携わってきた本学の教員7名と岐阜県立岐阜商業高等学校の先生1名に加え、教職課程を履修する学生の皆さんも5名参加して子どもたちの作業の手伝いに当たってくれました。その他にも、穂積小の先生方、瑞穂市教育委員会、瑞穂市議会議員の方々など、多くの参観者がいらっしゃいました。

大人も子どもも初めてのプログラミング体験ということで、みんなで相談し、試行錯誤しながら画面上の操作を楽しんでいる様子が見られました。

スクラッチ (Scratch)の画面上で、瑞穂市の公式キャラクターであるかきりんを動かして学校に通わせるという課題でした。最初は学校を通過してしまうかきりんの様子を見て、子どもたちは、何とかかきりんを学校に到達させたいと思い、相談しながら、意欲的にスクリプトを考えていました。

実験授業後は、今後の授業を効果的に進めていくための方法論、穂積小の先生方が授業に取り組んでいくための条件や課題、来年度以降のプログラミング教育のカリキュラム開発のスケジュール感などについて真剣に議論し、意見交換を行ないました。

2019/02/10

本学教職課程センターにて、全生研第61回大会実行委員会が開催されました。朝の9時から夕方16時前まで、論点は多岐に亘りました。これから、整理された検討課題についての取組を進めていきます。

2019/02/12

私立多治見西高等学校附属中学校を訪問し、授業を参観させていただきました。理科探究や言語など、特色ある授業を見学することができました。また、様々な情報機器が普段の授業で自然に活用されている様子も拝見し、大変刺激になりました。

2019/02/13

瑞穂市立穂積小学校で小学校プログラミング教育の実験授業が実施されました。4日の実験授業と同様の内容を別の学級で行なったものです。これまでの蓄積から、先生方も勘所を掴んでこられたのではないかという印象を持ちました。

子どもたちも相互に教えたり相談したりしながらスクリプトを試行錯誤して組んでいる様子が見られました。大変興味深い光景でした。来年度以降の作業課題も見据えながら、今後の方針を固めていく必要があります。

2019/02/15

可児市にあるガスト下恵土店で開催された岐阜生研の可茂学級づくりサークルに参加させていただきました。19時30分開始でしたが、お互いの近況報告と意見交換をする楽しい場となりました。

2019/02/20

小学校プログラミング教育の実験授業を視察するため、お昼前から瑞穂市立穂積小学校にお邪魔しました。今回は2回目の授業ということもあり、子どもたちのログインもスムーズになってきました。学習活動では、画面を覗き込みながら相談して課題に取り組む姿が見られました。

また、早くも、予め設定された教材そのものを背後で動かしているプログラムや種々のパラメータに関心を持って試行錯誤する子どもも現れました。やはり、情報機器に順応するのは子どもの方がおとなよりも遥かに速いようです。

2019/02/26

瑞穂市立穂積小学校で継続中のプログラミング教育の実験授業を二つの学級で参観させていただきました。2時間目の学習活動に取り組む子どもたちの様子です。教材自体も微修正を加えながら試行錯誤を行なっています。

印象的だったことは、先生方も教卓から児童用のコンピュータを統制するための教師用アプロケーションであるスカイメニューの操作に習熟してきていることでした。

こちらでも、背後のプログラムの意味を考えたり、パラメータを変更して結果を確認する子どもたちが現れました。楽しそうに取り組む姿には頼もしささえ覚えます。

2019/02/27

岐阜生研の岐阜・西濃サークルが開催されました。ベテラン教員による関東大震災後の朝鮮人虐殺事件を扱った社会科の教育実践報告に加え、主に新任教員の1年間の苦悩と葛藤の報告に参加者全員で耳を傾けながら来年度以降の作戦についてじっくりと考える時間となりました。

2019/02/28

今年度の瑞穂市立穂積小学校におけるプログラミング教育の実験授業も、各学級の最終回に入りました。最後の課題は、スクラッチ (Scratch)の画面上に用意されている様々な命令文の書かれたブロックを自由に駆使して、物語性を持たせながら学校までかきりんを到達させるというものです。

独創的な作品は学級全体で共有し、それを制作した子どもの説明や発表もなされました。他の子どもたちから笑い声や拍手が起こった場面が大変印象的でした。

また、複雑なスクリプトを書いた子どもが周囲を驚かせ、みんなが集まって人垣ができるような場面もありました。学習目標だけは見失わないようにしつつ、子どもの発想や構想を実現できるような指導の在り方が求められます。

この日は読売新聞社の記者の方もいらっしゃいました。近日、今年度の取組や成果が新聞に掲載されるかもしれません。

2019/03/01

昨日に続き、プログラミング教育の実験授業を参観させていただくために瑞穂市立穂積小学校を訪問しました。加納博明教育長がおこしになられていたので、本学の学生から教材の概要についてご説明させていただきました。

課題について説明を受けて基本的な操作を理解すると、子どもたちは自分たちで様々なブロックの機能を試したり、作成したスクリプトとかきりんの動きを比較しながら確かめたりしている姿が見られました。

2019/03/14

瑞穂市立穂積小学校におけるプログラミング教育の実験授業の様子について、今朝の『読売新聞』の東海版34面において紹介していただきました。

午後から瑞穂市教育情報化支援プロジェクトの打合せが開催されました。来年度のプロジェクトの体制と方針の確認、学校現場・教育行政への支援の在り方についてざっくばらんな相談をさせていただくことができました。

2019/03/15

昨日に引き続き、瑞穂市教育情報化支援プロジェクトの打合せを実施しました。瑞穂市の情報教育支援員の先生をお招きして、2019年度の方針と具体的な作業課題について確認をさせていただきました。

2019/03/16

名古屋大学教育学部在学中に大変お世話になった植田健男先生の退職記念講義に参加させていただきました。旧教育基本法第10条に示された教育の直接責任制の具現化を求めた植田先生の教育経営学研究の志に久方ぶりに触れ、理想を追い求めることの大切さを再確認しました。

2019/03/18

朝日大学学生委員会主催のリーダーズ・キャンプに参加しました。昨年度に続き、2回目です。今年度もKJ法に則ったワークショップやキンボールによるレクリエーションを通じて、学年や学科を越えて交流しました。

2019/03/19

リーダーズ・キャンプ二日目です。午前中、昨日KJ法を用いて整理した課題に対する改善策を考え、発表するというワークショップを実施しました。各グループの発表も充実したものになりました。

2019/03/30

午前は岐阜生研の常任委員会、午後は8月の全生研岐阜大会のプレ企画としての学習会が開催されました。会場は可児市の広見地区センターで、講師は大東文化大学の渡辺雅之氏でした。子どもの行動の背景にあるものへの想像力をもって関係性を築いていくことの重要性について、新年度を控えた参加者の心に響く語り口でした。

2019/04/03

研究目的のために、岐阜大学図書館を訪問しました。花冷えのする日でしたが、館内も非常に寒かったのが印象的でした。

2019/04/17

2019年度最初の瑞穂市教育情報化支援プロジェクトの会議が開催されました。小学校プログラミング教育における教材開発の進め方や学習成果の評価法の設計をはじめ、今後の方針について率直な意見交換がなされました。

2019/04/24

研究室にて岐阜生研岐阜・西濃サークルが開かれました。若手教員からの報告を中心に、極めて深刻な労働環境が浮き彫りになるような議論が展開されました。また、ともすると一面的になりがちな子ども理解を、一人一人の行動の背景や文脈への想像力によって豊かなものにしていくことの重要性が再確認されました。

2019/04/27

名古屋大学教育学部大会議室で開催された名古屋大学教育史研究会に参加させていただきました。修士課程に在籍されている2名の報告者から修士論文の構想について発表がなされました。

2019/05/04

全生研岐阜大会の現地実行委員会が本学教職課程センターにて開催されました。会場校の担当者としての仕事は、そろそろ佳境を迎えつつあるように思っています。

2019/05/11

全生研の全国委員会が二松学舎大学で開催されました。初日は実践報告に基づく講座が開催されるとともに、8月に開催される全生研岐阜大会に向けての基調学習がなされました。また、その後は中央と現地の大会実行委員会の打合せもさせていただきました。

2019/05/12

引き続き、全生研全国委員会に参加しました。午前中、昨年度の総括と今年度の方針についての議論がなされました。各地域の情勢や課題、サークル活動の展開などについて報告がなされました。そして、全生研岐阜大会に向けたアピールもなされました。

2019/05/18

可児市広見地区センターで開催された岐阜生研の常任委員会および午後からの春の学習会に参加しました。学習会の講師は都留文科大学の塩崎義明氏でした。また、総会では8月の全生研岐阜大会に向けた参加者への呼びかけも行なわれました。

2019/06/04

JR岐阜駅内にあるアクティブGで開催された日本科学者会議岐阜支部の総会に参加しました。岐阜に異動してから初めての参加です。総会後の懇親会にも前半だけお邪魔し、色々と意見交換をさせていただくことができました。

2019/06/16

可茂教育会館にて、岐阜生研の理論学習会に参加しました。講師は金沢大学の上森さくら氏でした。生活指導の基本的な考え方や理論的背景についての解説がなされました。

その後、参加者全員でバーベキューをして親睦を深めました。さらに、全生研岐阜大会に向けた打合せもしましたが、本来中心になるべき若手の先生方が集まれない状況は危機的といわざるをえません。

2019/06/19

教育実習生の指導のため、岐阜県立武義高等学校に訪問させていただきました。商業科の学級で簿記の授業を参観しましたが、非常に興味深い内容でした。

2019/06/22

全生研の全国常任委員が来学され、8月の全生研岐阜大会の会場を視察されました。今後も粛々と準備は続きます。

2019/06/25

安八郡安八町組合立東安中学校で開催された安八郡教科研究会に参加しました。参観させていただいたのは社会科歴史的分野の授業で、5世紀の大和政権による支配の基盤を大陸との関係において考えさせるという内容でした。子どもたちの活発な学習活動の様子が見られました。

2019/06/26

6月の岐阜生研岐阜・西濃サークルが開かれました。昨日の安八郡教科研究会の様子から教育実践を歴史的文脈に照らして理解することの重要性まで、話題は多岐に及びました。

2019/07/01

今年度から朝日大学教職課程センターが開講することになった市民講座(朝日大学エクステンション・カレッジ)の広報活動の一環として、午後、岐阜県瑞穂市の牛牧北部防災コミュニティセンターを訪問しました。

同じく、牛牧南部コミュニティセンターにお邪魔し、申込用紙を挟み込んだパンフレットを20部置かせていただけるよう依頼しました。

2019/07/02

昨日に引き続き、市民講座のパンフレットを置いていただくために瑞穂市本田コミュニティセンターを訪問させていただきました。

その後、瑞穂市図書館分館を訪問しましたが、臨時の休館日だったようです……把握できていませんでした。明日、再訪問する必要があります。同じく瑞穂市図書館も臨時休館日でしたが、たまたま職員室のなかに入れていただくことができ、パンフレット設置の依頼を受けていただくことができました。

2019/07/03

再び、瑞穂市図書館分館を訪れました。

2019/07/04

今日は岐阜市内の公共施設を巡りました。まずは、岐阜市歴史博物館です。

次は、岐阜市立中央図書館(メディアコスモス)です。

最後は、岐阜市科学館です。これで、担当分のパンフレットは全て設置していただけることになりました。本番は11月から2月にかけて担当することになります。参加者が少しで集まることを期待しています。

2019/07/06

本学6号館にて、中部教育学会第68回大会が開催されました。公開シンポジウムの準備と運営に関わらせていただきましたが、「主体的・対話的で深い学び」の授業づくりを巡って登壇者の方々から示唆的な報告や論点が提起されました。

2019/07/07

8月の全生研岐阜大会の開催に向けて、本学教職課程センターにて大会実行委員会が開催されました。大会本番まで約1ヶ月となりました。具体的な作業や準備を進めていかなければなりません。

2019/07/18

週明けからの瑞穂市内の公立小学校の夏季研修において、これまで開発してきたプログラミング教育の教材を活用していただけることになりました。瑞穂市情報教育支援員の先生におこしいただき、本学教職支援センターにおいて打合せをさせていただきました。

2019/07/22

瑞穂市立穂積小学校で開催された夏季研修に参加させていただきました。30名以上の参加者がありました。はじめに瑞穂市情報教育支援員の先生からガイダンスがあり、スクラッチの初歩的な操作を通じて、プログラミング教育を体験していただきました。

2019/07/26

朝日大学の教職員協議会である「ながら会」の夏季総会・懇親会が開催されました。会場は都ホテル岐阜長良川でした。新たに旗揚げされた朝日大学吹奏楽部の演奏もあり、大いに盛りあがっていました。

2019/07/28

岐阜生研と愛知県生活指導研究協議会の合同学習会がワークプラザ岐阜において開催されました。8月9日から開かれる全生研岐阜大会の基調提案について検討がなされました。提案者は日本福祉大学の藤井啓之氏でした。

学習会の後には、愛生研の皆さまも交えて大会実行委員会から準備の進捗状況について報告がなされ、ボランティアとしての協力要請や協議がなされました。

その後も、ガスト岐阜城東店に移動して、長時間におよぶ大会実行委員会の打合せと議論がなされました。本番に向けて残された作業課題を洗い出し、具体的な締切を設定して取り組んでいくことになりました。

2019/07/31

全生研岐阜大会まで、もう10日を切りました。開会行事で披露する劇の練習が本学6201講義室で始まりました。この後も、何度か練習の時間を設ける予定です。初めてのセリフ合わせにも関わらず、先生方の創意工夫が光る楽しい一時になりました。

2019/08/01

プログラミング教育に関する夏季研修に参加させていただくため、瑞穂市立牛牧小学校を訪問しました。2時間程度の研修を通じて、初心者の先生方に、プログラミング教育の考え方やスクラッチの基本的な操作方法について練習していただきました。

2019/08/02

連日のように、全生研岐阜大会に向けて練習と打合せの場が持たれています。今日も開会行事の会場になる予定の6201講義室に大会実行委員が集まりました。18時頃から21時過ぎまで細かい調整が続きました。

2019/08/04

岐阜県大垣市のソフトピアジャパンを訪問し、株式会社マイトイが主催している公開講座「走れ!プログラミング」の学習成果発表会のリハーサルを見学しました。主に大垣市内の小学校の児童たちがコンピュータとプログラミング用の学習材を活用して熱心に取り組んでいました。

2019/08/05

瑞穂市の夏季研修最終日、本田小学校を訪問しました。穂積小、牛牧小とほぼ同じ内容の研修となりましたが、参加された先生方も隣同士で考えたり、教え合ったりしながら、生き生きと体験していただく様子を見ることができました。

夕方からは、全生研岐阜大会の打合せと開会行事の練習です。全日程の予定や事前に必要な準備などについて、かなり細かく詰めることができました。また、開会行事で披露する、岐阜の学校教育の実態を伝える演劇も、練習を重ねるたびに素晴らしい出来映えになってきたように思います。

2019/08/07

全生研岐阜大会の開催が明後日に迫ってきました。今日も夜遅くまで、開会行事の練習が行なわれました。また、大会期間中の空調・照明の手配、運営スタッフの細かい動きなど、詰めの作業が続いています。

2019/08/08

全生研岐阜大会前日です。夜遅くまで、会場の設営をはじめ、実行委員とボランティアの方々で手分けして準備が進められました。左の写真は、開会行事会場に横断幕を設置しているところです。

各セクションの準備が概ね完了したところで、全員が集合し、打合せの時間が持たれました。明日から全生研岐阜大会、遂に開催です。

2019/08/09

全生研岐阜大会が始まりました。開会行事では、若手の先生方が、岐阜の学校教育における過酷な現状をコミカルに演じて大いに会場を沸かせました。

開会行事後は各会場に散って入門/実践講座が開かれました。さらに、基調学習においては、日本福祉大学の藤井啓之氏から、当事者研究を手がかりとして生活指導実践を鍛え上げていくための方法論についての提案がなされ、参加者との間で活発な討議がなされました。

2019/08/10

全生研岐阜大会二日目です。一日を通じて実践報告の分析がなされました。各分科会場では参加者の方々の熱い討議が展開されていました。

こちらは学童の様子です。参加した子どもたちが水性ペンで書いたり消したりできるように加工された会場の壁面に思い思いに絵を描いて楽しんでいました。

分科会における実践報告分析の後は、総会が開催されました。また、いくつかの支部から、これまでの活動やこれからの見通しについて様々な報告がなされました。

2019/08/11

いよいよ全生研岐阜大会最終日になりました。午前中は3個のワークショップと13個のテーマ別分科会が開催されました。各会場の様子を見て廻りましたが、多くの参加者の皆さまの、和やかに、真剣に、学ぼうとしている姿が大変印象的でした。

始まってしまえばアッという間の3日間となりました。閉会式では、参加された方々から大変すばらしい感想が発表され、感慨深いものがありました。そして、来年度の大会開催を担う京都府生活指導研究協議会を中心とする近畿ブロックの方々がアピールを行ないました。次の開催地は滋賀県長浜市の長浜ロイヤルホテルだそうです。

2019/08/12

午前中、岐阜大学で開催される教員免許状更新講習の講師として「子ども観・教育観についての省察」を主題に講義をさせていただきました。受講者は66名でした。初めての経験でしたが、どの受講者の方も非常に熱心に耳を傾けてくださっていたように感じ、嬉しく思いました。

2019/08/17

兵庫県豊岡市但東庁舎を訪問し、東井義雄創生塾の研究会に参加しました。神戸大学大学院の川地亜弥子氏と豊岡市立但東中学校長の中島章博氏による講演がなされました。

2019/08/18

引き続き、東井義雄創生塾が主催する講演会に参加させていただきました。鳥取大学の山根俊喜氏による講演のあと、豊岡市立合橋小学校の児童らによる「くじらぐも」の学習成果発表、さらに「新しい地域コミュニティづくり-東井義雄「村を育てる学力」がなげかけているもの-」を主題とするパネル・ディスカッションが開かれました。

2019/08/22

高大連携・接続によるアクティブ・ラーニング研究会第5回が開催されました。今回は朝日大学英語教育センター准教授の亀谷みゆき氏を講師に迎え、英語科の授業づくりの方法論について具体的なご提案をいただきました。岐阜県内の英語科の先生方を中心に31名の皆さまに本学6号館1階カフェテラスにお集まりいただき、成功裏に終了しました。

2019/08/24

岐阜生研常任委員会が可茂教育会館で開催されました。過日の全生研岐阜大会の総括がなされるとともに、サークル活動の活性化を中心とする今後の岐阜生研の課題と方針について熱心に議論が展開されました。

2019/08/28

岐阜生研岐阜・西濃サークルが本学6201教室で開かれました。今回は、大垣市内の小学校にお勤めの先生の実践報告について検討するとともに、映画『王と鳥』の上映会をしました。充実した内容になったように思います。

2019/08/31

学習集団づくり研究会が主催する2019年度夏季一日研究会に参加するために大阪教育大学天王寺キャンパスを訪問しました。午後からのA分科会では、小学校の国語教科書に所収されている今西祐行の短編「一つの花」の教材研究について助言者を務めさせていただきました。

2019/09/04

介護等体験に参加している学生の訪問指導のため、岐阜県立長良特別支援学校にお邪魔させていただきました。参加学生と一緒に作業の時間を見学させていただきました。

2019/09/05

朝日大学が主催するFDセミナーに参加しました。学科やセンターに所属する複数の先生方から、学外で開催された様々な研修会や研究会で得た情報や知見についての報告がなされました。

2019/09/09

介護等体験の視察のため、岐阜市出屋敷にある第二いぶきを訪問しました。実習中の学生の様子を確認させていただきました。

2019/09/18

大垣市くすのき苑を訪問し、介護等体験に取り組んでいる学生の様子を視察させていただきました。体調管理に万全を期して臨んでほしいと思います。

2019/09/20

名古屋大学教育学部大会議室にて名古屋大学教育史研究会が開催されました。発表者の一人にも拘わらず、遅刻するという痛恨のミスをしてしまいました。現在執筆中の論文について、忌憚のないご批判をいただき、修正すべき点を整理することができました。

2019/09/25

当研究室にて岐阜生研岐阜・西濃サークルが開催されました。時間を経るにつれて参加者が増え、いつも通り、各自の近況と教育実践について熱く楽しく報告と議論がなされました。

2019/09/28

静岡大学で開催された教育史学会第63回大会に参加しました。写真は総会の様子です。久しぶりに静岡大学を訪問できて懐かしく思いました。

2019/09/29

教育史学会二日目です。本日は午前中の第10分科会で司会者を務めさせていただきました。午後からのシンポジウムは「スポーツと人間形成-教育とスポーツの関係史を問い直す-」という意欲的な主題で、非常に興味深く聞いていました。

2019/10/02

午前中、介護等体験の視察のため、二つの学校を訪問しました。一つ目は、岐阜県立岐阜聾学校です。実習担当の先生から説明を受け、熱心に聴いている賛歌学生の様子を見ることができました。

また、二つ目に訪れたのは岐阜県立岐阜本巣特別支援学校でした。参加学生が、実習担当の先生、他大学の学生たちと一緒に子どもたちを引率して散歩に出ている楽しそうな様子を確認しました。

2019/10/09

介護等体験視察のために岐阜市立岐阜特別支援学校を訪れました。が、生憎、校外学習の時間帯と重なっていたため、参加学生の姿を見ることができませんでした。

2019/10/12

新潟県教職員組合第69次教育研究集会が上越市立城東中学校で開催されました。今年度も共同研究者として第3分科会(社会科)に参加させていただきました。子どもが生活経験をもとに社会的認識を手繰り寄せていくことのできる教材や指導の在り方とはいかなるものか、ということが各報告者に共通する問題意識だったように感じました。なお、台風19号接近のため、予定が繰り上げられました。

2019/10/17

鎌倉女子大学図書館に所蔵されている史資料を調査するために、神奈川県鎌倉市を訪れました。特に、1929年から発行されていた『玉川学園機関誌』の復刻版を中心に閲覧させていただきました。

2019/10/18

東京都世田谷区にある成城学園教育研究所を訪問し、史資料の調査をさせていただきました。1930年代初頭の成城小学校の内部文書および学園に所蔵されていた文献を拝見させていただきました。

2019/10/19

昨日に引き続き、成城学園教育研究所で調査を行なわせていただきました。写真は、成城学園の正門広場の左手に置かれている澤柳政太郎の銅像です。帰って現在執筆中の原稿の改善に取り組む予定です。

2019/10/24

介護等体験訪問指導のため、本巣特別支援学校を訪れました。実習校の先生方には、多大なご指導をいただき、大変ありがたい限りです。

また、同様に、神戸町社会福祉協議会デイサービスセンターも訪問させていただきました。食事前の体操の時間、利用者の皆さまの前に出て一緒に行なう参加学生の姿を見ることができました。

2019/10/25

岐阜大学の図書館を訪問しました。論文の執筆を進めるために所蔵史料の閲覧と複写をさせていただきました。写真は、同館のエントランスに陳列されていた作品です。

2019/10/30

本日、岐阜生研岐阜・西濃サークルが開かれました。今回は、11月に研究授業と実践報告を予定されている先生を中心に教材研究や実践報告のまとめ方について意見交換や助言がなされました。

2019/11/06

本日、介護等体験視察のため、社会福祉施設と学校を訪問させていただきました。一つ目は、岐阜市北一色にある岐阜老人ホームを訪れました。参加学生の様子を視察するとともに、実習に臨む基本的な姿勢などについて指導をしました。

二つ目は、岐阜県立羽島特別支援学校にお邪魔させていただきました。ここでは、各教室で児童生徒たちと交流する参加学生の様子を簡単に確認させていただきました。

2019/11/07

科学研究費助成事業に採択されている研究計画を遂行するために、名古屋大学附属中央図書館を訪問しました。今年中を目途に書き上げるつもりの論文のため、資料を閲覧させていただきました。なお、左の写真は教育学部の中庭です。

2019/11/13

午後、瑞穂市立穂積小学校で開催された今年度の公表会の全体会に参加させていただきました。同校の先生方が子どもたちの実態を踏まえてどのような学びの姿を目指しているのかについて理解を深めることができました。

2019/11/16

朝日大学が主催するFDセミナーに参加し、明海大学副学長の高野敬三氏による講演を拝聴しました。行政畑を歩んでこられた高野氏による組織経営論で、その姿はまさに「PDCAサイクルの鬼」ともいうべきものでした。

2019/11/20

岐阜生研岐阜・西濃サークルの定例会がありました。校内研究会で実施する学習指導案の検討や、30日に予定されている岐阜生研の秋の学習会に向けた教育実践報告の内容構成などについて相談しました。

2019/11/22

当研究室に瑞穂市情報教育支援員の松井浩先生がおこしになり、今年度の瑞穂市立穂積小学校における実験授業と、来年度以降のプログラミング教育のカリキュラム開発に向けた打合せをさせていただきました。

2019/11/23

今年度から開講している朝日大学エクステンション・カレッジの一環として、瑞穂市総合センターで講座「教育勅語について考える~その成立をめぐる葛藤と妥協の物語~」を開催しました。同様の講座を来年2月8日にも受け持つ予定です。

2019/11/25

朝日大学が主催するFDセミナーが開催され、京都大学大学院教育学研究科教授の松下佳代氏による「高大接続改革における大学教育のあり方」と題した講演を拝聴しました。

2019/11/27

臨時の岐阜生研岐阜・西濃サークルが開かれました。秋の学習会で発表される教育実践報告の最終的な検討と、当日の議論の柱について相談しました。

2019/11/30

岐阜生研の秋の学習会が、朝日大学6号館6406教室で開催されました。新潟薬科大学教授の木村哲郎氏による講座と、西濃地区の中学校に勤めていらっしゃる若手の先生による教育実践報告およびその分析と討議がなされました。5時間以上もある学習会になりましたが大変密度の高い学びの場になったように実感しています。

2019/12/15

岐阜大学図書館を訪問し、研究のために利用させていただきました。写真は、同館のエントランスの壁面の装飾です。

2019/12/18

年内最後の岐阜生研岐阜・西濃サークルの定例会が開かれました。参加者の近況と実践上の課題などについて、ざっくばらんな報告と議論が交わされました。

2019/12/21

岐阜県加茂郡川辺町にある可茂教育会館にて、岐阜生研の常任委員会に参加させていただきました。11月30日の学習会で報告された実践報告を含め、岐阜の生活指導の諸実践をどのように整理し、位置づけるかについて真剣な議論がなされました。

2019/12/25

瑞穂市教育情報化支援プロジェクトの打合せを開催し、来年1月10日に実施する瑞穂市立穂積小学校における打合せに向けた学内の調整を図りました。高学年を対象とする教材も提案させていただく予定です。